Falleció el papa Francisco a los 87 años

El pontífice argentino murió este lunes a las 7.35 tras una larga enfermedad; había sido elegido en 2013 y marcó su papado con un fuerte mensaje social y pastoral

El papa Francisco, líder de la Iglesia Católica y primer pontífice latinoamericano, falleció este lunes a las 7.35 (5.35 GMT) en su residencia del Vaticano, la Casa Santa Marta, según confirmó en un videomensaje el camarlengo, cardenal Kevin Joseph Farrel. El Santo Padre tenía 87 años y había enfrentado problemas de salud durante los últimos meses, aunque aún el pasado domingo, durante la celebración de Pascuas, se lo había visto en silla de ruedas, sin las cánulas nasales de oxígeno.

¡Mantenete al tanto de las últimas noticias de San Nicolás y el país!. Unite a nuestro CANAL DE WHATSAPP y recibí las novedades directamente en tu teléfono. Click AQUÍ

Farrel, en el mensaje oficial, expresó:

“Con profundo dolor tengo que anunciar que el papa Francisco ha muerto a las 7.35 horas de hoy, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del evangelio con fidelidad, valor y amor universal, y en manera particular a favor de los más pobres y marginados”.

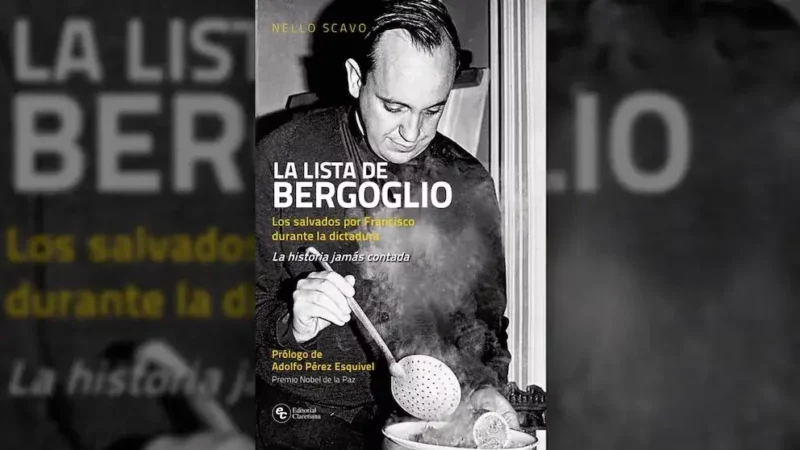

Francisco, cuyo nombre secular era Jorge Mario Bergoglio, fue elegido como el 266° papa el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. Su papado estuvo marcado por un profundo enfoque pastoral, una mirada crítica hacia la desigualdad global y un fuerte llamado al cuidado del ambiente y al diálogo interreligioso.

Su muerte pone fin a una década de liderazgo eclesiástico signada por gestos de cercanía con los fieles, un estilo austero, y una constante preocupación por los excluidos y marginados. En las próximas horas, el Vaticano informará los detalles del velorio y las exequias, así como el inicio del cónclave para la elección del nuevo pontífice.

Un adiós al papa Francisco: huellas de un pontificado transformador y el impacto en la historia argentina

A pesar de la frágil salud que lo aquejaba en las últimas semanas, el domingo pasado el papa Francisco apareció brevemente en la misa de Pascua, desde el balcón central de la basílica de San Pedro, donde pronunció la tradicional bendición “Urbi et Orbi”. En su mensaje, pidió libertad de pensamiento y tolerancia, y saludó a los fieles deseándoles un “feliz domingo de Pascua”.

Miles de fieles colmaron la plaza de San Pedro, conmovidos por su inesperada aparición tras días de incertidumbre. Su presencia fue recibida con una prolongada ovación, interpretada como un símbolo de su firmeza interior y compromiso espiritual, a pesar de las visibles huellas que dejaba la enfermedad en su cuerpo.

Un argentino en el corazón del Vaticano

Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, dejará una huella indeleble como uno de los compatriotas más influyentes de la historia argentina en el escenario global. Arquitecto espiritual, político y cultural de esta época, su figura será objeto de reflexión nacional, especialmente cuando cese el dolor de su partida.

Al cabo del luto, Argentina podrá revisitar los 12 años de un pontificado marcado por reformas, cercanía y un estilo pastoral único, y preguntarse si como sociedad supo acompañar el impacto global de su liderazgo. Su legado interpela a toda la dirigencia, desde todos los sectores y credos, a revisar si se honró debidamente el significado de contar con un papa argentino.

Ese 13 de marzo que cambió la historia

El mundo se sorprendió la noche del 13 de marzo de 2013 al escuchar que el nuevo pontífice venía “del fin del mundo”. Sin embargo, al mirar hacia atrás, su trayectoria mostraba señales de un destino singular.

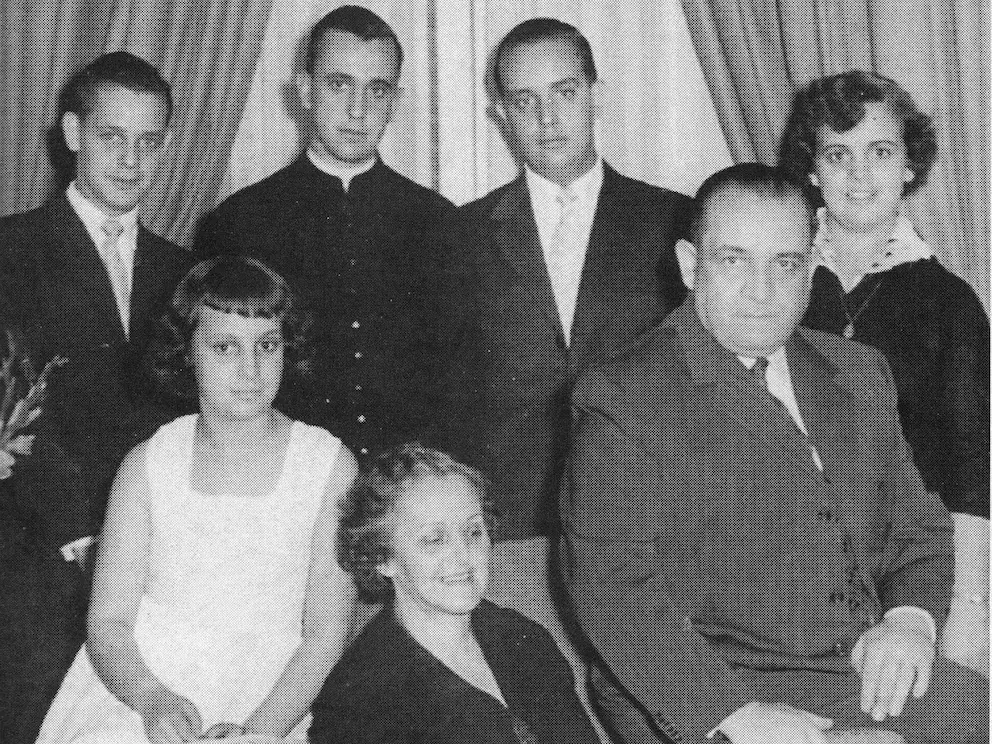

Nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, en el seno de una familia piamontesa, fue el mayor de cinco hermanos. Su padre trabajaba en el ferrocarril y su madre se dedicaba al hogar. La figura de su abuela Rosa resultó fundamental en el despertar de su vocación religiosa, y por ello, el Papa siempre resaltó el papel esencial de los abuelos en la transmisión de la fe.

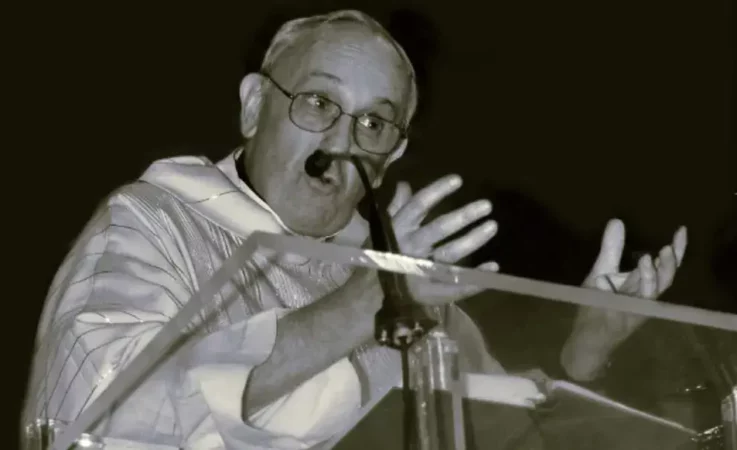

Ingresó a la Compañía de Jesús a los 21 años y fue ordenado sacerdote en diciembre de 1969. En 1973 fue designado provincial de los jesuitas en Argentina, y años más tarde presidió el Colegio Máximo de San Miguel, destacándose como una figura influyente en la formación académica y espiritual de la orden.

Hoy, con su fallecimiento, se cierra una etapa profunda en la historia reciente de la Iglesia, pero también se abre un espacio para la memoria y la continuidad de un pensamiento que propuso tender puentes, poner a los últimos en el centro y defender la dignidad humana por encima de todo.

Del exilio interior al liderazgo global: los momentos decisivos en la vida de Jorge Bergoglio

En la vida de toda figura excepcional llega el momento del desencuentro con su entorno. Para Jorge Bergoglio, esa etapa comenzó en 1991, cuando fue destinado a la residencia jesuita de Córdoba como confesor. El cargo no reflejaba su trayectoria ni su formación, y su traslado fue interpretado como una suerte de “penitencia” nacida de las tensiones internas dentro de la Compañía de Jesús. Un exilio en silencio, que marcaría profundamente su espiritualidad.

De esa travesía lo rescató el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Antonio Quarracino, quien, al conocerlo, vio en él un potencial singular. El periodista y biógrafo Austen Ivereigh recuerda que Quarracino pronunció una frase profética: “La Iglesia argentina espera grandes cosas del padre Bergoglio”.

Así, en 1992, Bergoglio salió del ámbito jesuita, fue ordenado obispo por el papa Juan Pablo II y designado obispo auxiliar de Buenos Aires, convirtiéndose en la mano derecha de Quarracino, a quien sucedería tras su fallecimiento en 1998.

Un camino poco convencional hacia el papado

Cuando fue consagrado obispo, Bergoglio tenía 55 años y era prácticamente un desconocido, incluso dentro de la propia Iglesia. Su recorrido no se ajustaba al perfil tradicional de los altos cargos eclesiásticos. Sin embargo, en la arquidiócesis porteña marcó un antes y un después, destacándose por su labor con la Pastoral Villera, su cercanía con los sectores más vulnerables y homilías profundas que hoy son parte de su legado teológico.

La proyección internacional de su figura comenzó en silencio, pero con hechos concretos. En 2001, pocos meses después de ser nombrado cardenal, reemplazó al cardenal de Nueva York, Edward Egan, como expositor del sínodo de obispos. La ausencia de Egan, motivada por los atentados del 11 de septiembre, le dio a Bergoglio un lugar clave en la escena eclesial.

Luego, en 2007, su protagonismo volvió a destacar durante la Conferencia de Aparecida, en Brasil, donde fue el principal redactor del documento final. Aquel texto, aprobado por el papa Benedicto XVI, sentó las bases del pensamiento pastoral que luego desarrollaría como pontífice.

El desencuentro con su país y su rol en la crisis del 2001

“Nadie es profeta en su tierra”, sentenció Jesús, y el papa Francisco vivió esa paradoja en carne propia. La elección del primer papa latinoamericano generó una reacción ambigua en algunos sectores. Como ejemplo, se recuerda el escaso entusiasmo en el primer saludo de Cristina Fernández de Kirchner, quien en su mensaje de felicitación lo llamó “latinoamericano” sin mencionar su nacionalidad argentina.

A pesar de estas fricciones, durante la grave crisis social, política y económica de 2001, Bergoglio desempeñó un papel fundamental. La Iglesia, encabezada por él, impulsó la creación de la Mesa del Diálogo Argentino, un espacio en el que participaron representantes de todos los sectores para buscar soluciones colectivas en un momento de colapso institucional.

Jorge Bergoglio fue un líder de perfil bajo, pero con una claridad de ideas y compromiso social que lo llevó a ser escuchado por el mundo. Su historia está marcada por la resiliencia, el servicio, y una constante vocación de transformación desde los márgenes hacia el centro.

No fue la última vez que un superior, reconociendo su potencial, le abría a Jorge Bergoglio las puertas hacia puestos clave dentro de la Iglesia. Luego del respaldo de Antonio Quarracino, el propio Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) sería quien, años después, también destacaría su figura.

Cuando fue designado obispo a los 55 años, Bergoglio era un desconocido tanto para los fieles como dentro del clero argentino. Su carrera no había seguido los carriles típicos de la jerarquía eclesial, pero su impronta comenzó a marcarse con fuerza desde la Pastoral Villera y su cercanía con los sectores marginados. Sus homilías, profundas y lúcidas, se convirtieron en parte esencial de su legado.

Dos momentos internacionales clave

La proyección internacional de Bergoglio se consolidó gracias a su capacidad de trabajo, claridad en el pensamiento, habilidades de comunicación y vocación reformista. La primera gran oportunidad se presentó en 2001, cuando fue designado expositor del Sínodo de Obispos en reemplazo del cardenal de Nueva York, Edward Egan, obligado a regresar por los atentados del 11 de septiembre.

La segunda vez fue aún más significativa: en 2007, en Aparecida (Brasil), durante la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano, se le confió la redacción del documento final, texto que más tarde definiría como la hoja de ruta de su pontificado, en presencia del papa Benedicto XVI.

La incomodidad del poder frente a la crítica social

Como dijo Jesús, “nadie es profeta en su tierra”, y en el caso de Bergoglio esa frase se volvió tangible. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo saludó tras su elección como Papa con una frialdad notoria, evitando incluso mencionarlo como “argentino”, y refiriéndose a él simplemente como “latinoamericano”.

Durante la crisis del 2001, la Iglesia argentina jugó un papel crucial como mediadora, con Bergoglio a la cabeza, a través de la Mesa del Diálogo Argentino. Este espacio reunió a referentes políticos, empresariales, sindicales y sociales en un momento de caos institucional.

Sin embargo, esto no impidió que Néstor Kirchner primero y luego Cristina Fernández vieran con recelo la figura del entonces cardenal. La constante crítica de Bergoglio a temas como el aumento de la pobreza, el “exhibicionismo político”, y la “confrontación permanente”, irritaba a un gobierno que no toleraba voces disidentes y buscaba seducir a un progresismo que miraba con desconfianza a la Iglesia.

Campañas de desprestigio y un intento de apartarlo

Dentro de la propia Iglesia, también enfrentó adversarios internos. Al cumplir 75 años, presentó su renuncia, como marca la norma, pero algunos esperaban que Benedicto XVI la aceptara de inmediato. Ignoraban que el papa ya valoraba su perfil y liderazgo.

En 2005, con la muerte de Juan Pablo II, resurgieron viejas acusaciones que lo vinculaban con la dictadura. En el punto más alto de la campaña en su contra, Bergoglio fue citado por la justicia y declaró ante Luis Zamora y Myriam Bregman por la desaparición de dos sacerdotes jesuitas en 1976.

Acusaciones sin sustento y un trasfondo ideológico

A pesar de que diversos testimonios posteriores reconocieron que Bergoglio ayudó a salvar vidas, los ataques continuaron. En un acto que muchos calificaron de cínico, ex integrantes de organizaciones armadas lo acusaron de no haberlos protegido, a pesar de haberlos asistido durante la represión ilegal.

El cardenal nunca adhirió a la lucha armada, tendencia que tentó a ciertos sectores eclesiales en las décadas del 60 y 70, ni se identificó con la Teología de la Liberación. Años después, en marzo de 2014, haría una reflexión crítica:

“Nosotros en América Latina hemos tenido experiencia de un manejo no del todo equilibrado de la utopía (…) cuántos muchachos de la Acción Católica, por una mala educación de la utopía terminaron en la guerrilla de los años 70”.

Con el tiempo, varios autores revisaron y reivindicaron el rol que desempeñó Bergoglio, destacando su labor en la protección de personas perseguidas durante el terrorismo de Estado. Su historia, lejos de ser lineal, es la de un hombre que fue forjado en la resistencia, la coherencia y la fe silenciosa.

UN CAMINO CONTRACORRIENTE HASTA EL VATICANO

El perfil internacional de Jorge Bergoglio comenzó a forjarse gracias a sus destacadas intervenciones en momentos clave para la Iglesia. Su capacidad de trabajo, la claridad en el pensamiento, su habilidad para dialogar y sintetizar ideas y su visión sobre la renovación eclesial llamaron la atención del clero en todo el mundo.

Su primera gran aparición internacional ocurrió poco después de haber sido designado cardenal por Juan Pablo II en 2001, cuando asumió como expositor en el Sínodo de Obispos, reemplazando al arzobispo de Nueva York, Edward Egan, tras los atentados del 11 de septiembre. La segunda fue en 2007, durante la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, Brasil, donde fue el encargado de redactar el documento final, considerado más tarde la base de su pontificado.

Un liderazgo que incomodaba

Bergoglio no encajaba en los moldes tradicionales de la Iglesia local ni en las estructuras del poder político. Ya como arzobispo de Buenos Aires, su labor en las villas, su compromiso con los más pobres y sus homilías profundas construyeron una figura incómoda para muchos.

Su elección como Papa sorprendió al mundo y dejó en evidencia la indiferencia que sufrió en su propio país. La reacción de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo felicitó refiriéndose a él como “latinoamericano” sin mencionar su origen argentino, fue emblemática del escaso reconocimiento que tenía en los sectores oficialistas.

Mediador en tiempos difíciles

Durante la crisis de 2001, la Iglesia —con Bergoglio como una de las figuras clave— participó de la Mesa del Diálogo Argentino, espacio en el que confluyeron políticos, gremialistas, empresarios y organizaciones civiles. Su presencia activa en los asuntos públicos contrastaba con la actitud del gobierno kirchnerista, que lo percibía como una amenaza y respondía con hostilidad.

Las críticas del cardenal a “el exhibicionismo y los anuncios estridentes de los líderes políticos”, al “escandaloso aumento de la pobreza”, y a quienes “se oponen al odio y la confrontación permanente” molestaban al poder de turno, que lo convirtió en blanco de ataques constantes.

Sospechas infundadas y reivindicaciones posteriores

En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, resurgieron acusaciones infundadas que lo vinculaban con la dictadura militar, a raíz de la desaparición de dos sacerdotes jesuitas en 1976. Fue citado por la justicia y su declaración fue tomada por Luis Zamora y Myriam Bregman. Pese a las insinuaciones, fue reconocido por haber ayudado a muchos perseguidos por el régimen.

No adhirió a la lucha armada ni a la Teología de la Liberación, lo que le valió el rechazo de algunos sectores ideologizados. Sin embargo, en 2014 reconoció que una “mala educación de la utopía” condujo a jóvenes de Acción Católica a sumarse a la guerrilla de los años 70.

El aislamiento y la sorpresa

En 2010, su oposición al proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario lo enfrentó nuevamente al gobierno nacional. Años más tarde, incluso se llegó a afirmar desde sectores del activismo que su candidatura al papado había sido enterrada por su postura.

En 2012, ni siquiera Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, asistió al último Te Deum de Bergoglio en Buenos Aires. Allí, el cardenal advirtió contra “el relativismo que permite todo con tal de no sostener los valores y los principios”.

Pese a estar fuera de todos los pronósticos, en los momentos previos al cónclave solo el periodista José Levy (CNN) lo mencionó como posible Papa. Tal vez la audiencia privada que Benedicto XVI le concedió antes de renunciar fue una pista ignorada.

La elección de Bergoglio fue inesperada para el mundo y aún más para una Argentina que no supo reconocerlo a tiempo. Con él, la Iglesia eligió por primera vez a un Papa no europeo y a un jesuita, símbolo de una nueva etapa nacida desde las periferias.

Bergoglio antes del papado: tensiones con el poder y una elección inesperada

El propio gobierno se sentía aludido por los discursos de Bergoglio. Críticas como “el exhibicionismo y los anuncios estridentes de los líderes políticos”, “el escandaloso aumento de la pobreza” y “bienaventurados los que se oponen al odio y a la confrontación permanente” incomodaban al oficialismo.

Acusaciones y aislamiento

Dentro de la Iglesia tampoco le faltaban adversarios. Cuando cumplió 75 años y presentó su renuncia al Papa Benedicto XVI, algunos intentaron que fuera aceptada sin demora. Pero el Pontífice alemán ya lo conocía y lo valoraba.

En 2005, con la muerte de Juan Pablo II, se reflotaron acusaciones infundadas sobre su presunta complicidad con la dictadura. Fue citado por la justicia y declarado en un interrogatorio conducido por Luis Zamora y Myriam Bregman por la desaparición de dos jesuitas en 1976.

“En el colmo del cinismo”, el texto recuerda que ex miembros de organizaciones armadas acusaron a Bergoglio de desprotección, cuando, en realidad, él les había salvado la vida.

Bergoglio nunca adhirió a la lucha armada ni a la Teología de la Liberación, algo imperdonable para ciertos sectores que sí optaron por esa vía. Sin embargo, en 2014, el propio Francisco hizo una autocrítica:

“Nosotros en América Latina hemos tenido experiencia de un manejo no del todo equilibrado de la utopía… ¡cuántos muchachos de la Acción Católica, por una mala educación de la utopía terminaron en la guerrilla de los años 70!”

Con el tiempo, autores e investigaciones rehabilitaron su imagen, destacando el papel protector que ejerció durante la dictadura.

El conflicto por el matrimonio igualitario

En 2010, el gobierno impulsó la ley de matrimonio igualitario. Bergoglio se opuso públicamente. Tres años después, tras la renuncia de Benedicto XVI, un dirigente del movimiento LGBT se jactó de haber “enterrado” su candidatura al papado. El autor remarca que eso demostraba un desconocimiento del funcionamiento interno de la Iglesia, acostumbrada a ataques y a trabajar con paciencia.

Sin aliados visibles

En 2012, ni siquiera Mauricio Macri asistió al Te Deum presidido por Bergoglio. En aquella ocasión, el cardenal fustigó “el relativismo que, con la excusa del respeto a las diferencias, homogeneiza la transgresión y la demagogia”, marcando su distancia de la clase política.

Una elección inesperada, pero no improvisada

En los días previos al cónclave de 2013, el nombre de Bergoglio apenas era mencionado. El único que lo nombró fue José Levy, de CNN, instantes antes del anuncio. Sin embargo, un detalle llamó la atención: la última audiencia oficial de Benedicto XVI fue con él, recién llegado a Roma.

Su elección fue una sorpresa para el mundo y también para la elite argentina que lo había marginado. Por primera vez, un Papa provenía de América Latina, de las “periferias”, y además, era jesuita.

Francisco y la mirada hacia el futuro

Apenas asumió, Bergoglio recibió a Cristina Kirchner y a otros dirigentes que lo habían despreciado. No mostró rencor. Fue una lección de grandeza que, según el autor, los políticos argentinos aún no asimilan.

Su elección motivó una revisión de su pasado, y la mirada se centró en el Documento de Aparecida, que llevaba su impronta. Allí, ya como cardenal, delineaba una Iglesia “en salida”, orientada a las periferias humanas y existenciales. Ese texto fue el embrión de su pontificado y, quizás, la señal anticipada que algunos cardenales y el propio Ratzinger supieron interpretar.

Una transformación en marcha

El impacto del papado de Francisco aún está en desarrollo. Su labor ha sembrado cambios cuya magnitud sólo podrá medirse con el paso del tiempo, cuando se conozca quién será su sucesor y qué rumbo adoptará la Iglesia.

Renovación del Colegio Cardenalicio y liderazgo global del Papa Francisco

El Colegio cardenalicio cuenta hoy con 252 miembros, de los cuales 138 son electores, es decir, tienen derecho a votar en un cónclave mientras no superen los 80 años. La universalización del cuerpo eclesiástico es notoria, con 94 países representados y un dato clave: el 80% de los cardenales electores fueron nombrados por el Papa Francisco.

La elección de nuevos cardenales refleja una estrategia: la Iglesia crece con fuerza en Asia, un continente donde el catolicismo no es mayoría, pero sí una fuerza dinámica. Esa expansión ha sido parte central del plan pastoral de Francisco, reflejado en sus nombramientos, reformas y viajes apostólicos.

Pastor, estadista y figura internacional

Por la singularidad de su cargo, el Papa es líder espiritual de la Iglesia Católica y jefe de Estado del Vaticano, un actor histórico con relevancia geopolítica vigente. Cada palabra y gesto suyo resuena en la esfera religiosa y en la política internacional.

Cada pontífice deja su impronta. Jorge Bergoglio, el Papa que sorprendió al mundo, marcó su estilo con gestos disruptivos y una comunicación directa. Desde sus homilías diarias hasta la liturgia simple, el nuevo lenguaje creó una sensación de cercanía constante. “La distancia con Roma quedó salvada”, dice el texto, gracias a esa familiaridad en su mensaje.

Un programa de austeridad y apertura

Desde el inicio, la austeridad fue parte del proyecto: Francisco eligió vivir en una residencia común, rodeado de obispos y personal vaticano, una forma sutil de mantener distancia del poder curial. Su forma de ejercer el pontificado fue una declaración política: la humildad, el contacto directo con los fieles y una defensa decidida de los más vulnerables.

Desde Lampedusa en 2013 hasta el corazón de África en 2023, se mostró como voz de los refugiados, de los marginados por la economía global, y no dudó en interpelar a organismos como el G20, la ONU o el Parlamento europeo. También tendió puentes históricos, como entre Cuba y Estados Unidos, o en su mensaje de acercamiento a China.

Un liderazgo con impacto mundial

En sus primeros meses como Papa, el diario Le Monde lo describió como un “animal político”, capaz de imponerse en la escena mediática global. El filósofo Edgar Morin afirmó que Francisco representa “lo más elevado” como conciencia del destino humano compartido.

Con un estilo cálido, transmitía verdades difíciles, reafirmando valores tradicionales sin ceder ante la presión de lo políticamente correcto. Su convicción era clara: “La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción”.

El núcleo de su mensaje pastoral

Desde sus primeros pasos, Francisco sorprendió con gestos de apertura que llevaron a algunos a esperar cambios doctrinales que no se dieron. Como ironizó el editor británico Luke Coppen, algunos esperaban que “el Papa dejase de ser católico”.

Francisco cuestionó una Iglesia centrada exclusivamente en temas como el aborto o el matrimonio igualitario, señalando que muchas veces se descuida el anuncio del Evangelio en favor de debates morales reducidos a lo sexual.

Su énfasis fue poner el foco en los pecados del alma: el egoísmo, la codicia, la indiferencia, y recordar que la riqueza “sólo es bien si ayuda a otros”. Su lema fue claro: “Dios no se cansa de perdonar”, pero también advertía: “pecadores sí, corruptos no”.

Una Iglesia que sale al encuentro

Ya en 2010, como cardenal, Bergoglio decía que la misión no es flexibilizar normas, sino “salir a la calle a buscar a la gente”. Algunos interpretaron esto como secularización, pero el Papa aclaró desde temprano: no hay que avergonzarse de vivir con “el escándalo de la Cruz”.

Para él, la Iglesia no es una ONG, sino una institución profundamente marcada por la fe. Cuando condenó el aborto como “contratar un sicario” o alertó sobre la ideología de género como “una colonización que anula las diferencias”, muchos eligieron no amplificar esos mensajes.

Silencios, oportunismos y contradicciones

Las autoridades eclesiásticas en varios países tampoco siempre promovieron esos posicionamientos del Papa. En Argentina, abundaron políticos que posaban con él, pero luego no defendían con coherencia su mensaje en temas de vida o familia.

“Soy católico, pero…”, se volvió una excusa habitual en quienes pedían su visita, pero ignoraban su doctrina. Así, el Papa Francisco quedó muchas veces solo: incomprendido por conservadores que lo juzgaban “blando”, y por progresistas que esperaban de él reformas que no prometió.

Reordenamiento interno y saneamiento financiero

Con el peso de las críticas institucionales descargado sobre su antecesor –un gesto que engrandece la renuncia de Joseph Ratzinger, quien cargó con esa cruz–, Francisco aprovechó su popularidad inicial para avanzar en una profunda reforma interna del Vaticano. Lo primero fue la conformación de un Consejo de Cardenales, con el objetivo de hacer partícipe a la Iglesia universal en las decisiones de gobierno.

Uno de los puntos centrales fue el saneamiento de las finanzas vaticanas, históricamente envueltas en escándalos. La reacción de los lobbies internos no se hizo esperar, como anticipó el propio pontífice en 2013: “todos los lobbies son un problema”, afirmó. En este contexto, el cardenal George Pell, designado por Francisco como responsable económico y promotor de una auditoría externa, fue blanco de una falsa acusación de abuso que lo mantuvo tres años apartado, incluyendo un año de prisión.

Avance lento pero constante

Las reformas no se detuvieron, aunque fueron alejándose del foco mediático. Hubo intentos de socavar la imagen de Francisco incluso atribuyéndole críticas póstumas de Benedicto XVI, fallecido en 2022, con quien convivió en armonía a pesar de los augurios negativos.

La primavera inicial del papado dio paso a temas dolorosos, como el de los abusos. Aunque poco reconocido, fue Benedicto XVI quien facilitó la expulsión de sacerdotes culpables con una reforma al derecho canónico. Francisco profundizó esta línea con protocolos más estrictos: “La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos (…). Tiene que ser un ejemplo para ayudar a resolverlos”.

Un mensaje político con tensiones globales

El Papa que eligió llamarse Francisco –nombre que resume una misión de denuncia contra la “idolatría del dinero” y la “cultura del descarte”– no tardó en generar resistencias. Su viaje a Lampedusa en 2013 dejó una imagen clara: la defensa de los excluidos del sistema económico mundial.

La esperanza post Guerra Fría de un orden internacional más justo se esfumó en conflictos fragmentarios. Francisco lo llamó “tercera guerra mundial a pedazos”. En 2022 advirtió a los embajadores: hay una “crisis de confianza en la diplomacia multilateral”, y muchas decisiones se toman sin escuchar a todos los países, debilitando organismos internacionales.

En su encíclica Fratelli Tutti, propuso una reforma profunda de la ONU y del sistema económico global, para erradicar el hambre y asegurar los derechos humanos. Pero como señaló, el Papa puede suplir el discurso, no la acción que corresponde a los líderes políticos.

Los gestos que incomodan al poder

Hubo momentos de eco positivo: la vigilia por la paz en Siria, el acercamiento entre Cuba y EE. UU., o la oración conjunta entre palestinos y judíos. Pero con el tiempo, la indiferencia y el sabotaje político ganaron espacio.

Algunos buscan imponerle una agenda al pontífice, criticando su silencio selectivo, aunque el Papa ha intervenido en numerosos conflictos invisibilizados por los medios. En 2023 viajó al Congo y Sudán, regiones desgarradas por guerras civiles, sin que eso generara mayor repercusión.

Sus últimas visitas han seguido la lógica de acercarse a los olvidados: Córcega, Hungría, Mongolia, Timor Oriental, Papúa y Singapur, lejos del radar político o periodístico habitual.

Rechazo a los extremos: ni liberalismo ni populismo

En 2022, advirtió sobre una “colonización ideológica” que acalla la libertad de expresión y alimenta la llamada “cultura de la cancelación”. El Papa volvió a incomodar a quienes aplican la etiqueta de liberal o populista según convenga, alertando que el pensamiento actual no respeta las raíces culturales de los pueblos.

En la Asamblea de la ONU en 2015, pidió no caer en un “nominalismo declaracionista” que tranquilice conciencias, sino trabajar en acciones reales. Sin embargo, muchos de sus mensajes son filtrados por una lógica política ajena a su intención pastoral.

En Fratelli Tutti, fue claro: el desprecio a los débiles puede ocultarse tanto en el populismo como en el liberalismo. Y advirtió sobre los líderes que se valen de la cultura del pueblo para perpetuarse en el poder, avasallando instituciones. Frente a la inequidad, enfatizó, el camino no es el asistencialismo permanente sino el trabajo como base del desarrollo.

Francisco y su legado espiritual: una voz incómoda que interpela a la política desde la fe

Francisco condenó con firmeza “la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental”, una práctica que —según él— provoca estragos sociales. También cuestionó la pasividad política ante la crisis financiera de 2007-2008, lamentando que no haya servido como punto de partida “para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia”.

La idea del poder como servicio al bien común, aunque básica, suele ser olvidada por la política. La falta de empatía, el individualismo y la comodidad impiden que muchos líderes prioricen el interés colectivo por sobre sus ambiciones personales.

No es de extrañar, entonces, que el mensaje de Francisco incomode. Algunos sectores reaccionaron culpando al Papa por la pobreza, responsabilizándolo por aquello que ellos mismos no hacen, reflejando su incapacidad y falta de vocación de servicio.

Francisco deja una Iglesia más fiel al espíritu evangélico, con una dirigencia que representa mejor la diversidad geográfica del catolicismo global. Aunque aún se desconoce si su sucesor provendrá también de la periferia, su anhelo fue claro: que la periferia esté en el centro de la misión eclesial.

Durante su pontificado, ha abordado cada tema humano con profundidad, dejando un legado concreto en documentos fundamentales. Publicó tres encíclicas: Lumen fidei (2013), Laudato si’ (2015) y Fratelli tutti (2020); y cinco exhortaciones apostólicas: Evangelii gaudium (2013), Amoris laetitia (2016), Gaudete et exultate (2018), Christus vivit (2019) y Querida Amazonia (2020).

A comienzos de este año, lanzó su libro Esperanza, una especie de autobiografía que recoge seis años de diálogos con el periodista italiano Carlo Musso.

El Papa propone un programa espiritual que podría inspirar transformaciones seculares: combatir la economía de la exclusión, desalentar la idolatría del dinero, ubicar a la persona humana en el centro de todo proyecto y valorar la vida en todas sus formas. Una agenda universal, pero que resuena con especial urgencia en Argentina.

Sus últimas reflexiones sobre cómo actuar en una sociedad polarizada son particularmente pertinentes: no entrar en disputas con quienes buscan dividir, no caer en falsos antagonismos y practicar la misericordia con acciones más que con palabras.

Francisco también deja una figura que encarna su legado en territorio nacional: el padre José María Di Paola, conocido como “el Padre Pepe”. Cuando el cura villero organizó una campaña para enviarle mensajes por los 8 años de su papado, recibió más de 100 mil. El Papa expresó: “Es un sacerdote capaz de movilizar gente, capaz de mover corazones simplemente porque es auténtico”.

La gran ausencia fue su visita a la Argentina, un gesto que muchos anhelaban al inicio de su pontificado. Tal vez, fiel a su humildad y estilo austero, optó por no dejarse deslumbrar por elogios, evitando posibles gestos de vanidad. Con los años, su figura fue blanco de manipulaciones, tergiversaciones e intereses ajenos, y prefirió el silencio de la distancia.

Hoy, queda en manos del pueblo argentino “traerlo” espiritualmente, honrando sus enseñanzas y su compromiso con los más humildes.

LEER: Activan un operativo para localizar a dos adultos mayores que salieron de su casa y no regresaron